Sus cuerpos jóvenes y desnudos se atraen con todo el poder del universo. Nada más existe. Nada más importa. Se miran a los ojos, tan cerca, tan profunda, tan vorazmente, que la posibilidad de esta unión es una certeza físicamente ineludible. Sus bocas se desean con la vehemencia de una adicción y sus respiraciones, excitadas, húmedas, entrecortadas, tiñen el silencio de la habitación con la promesa de un placer infinito.

|

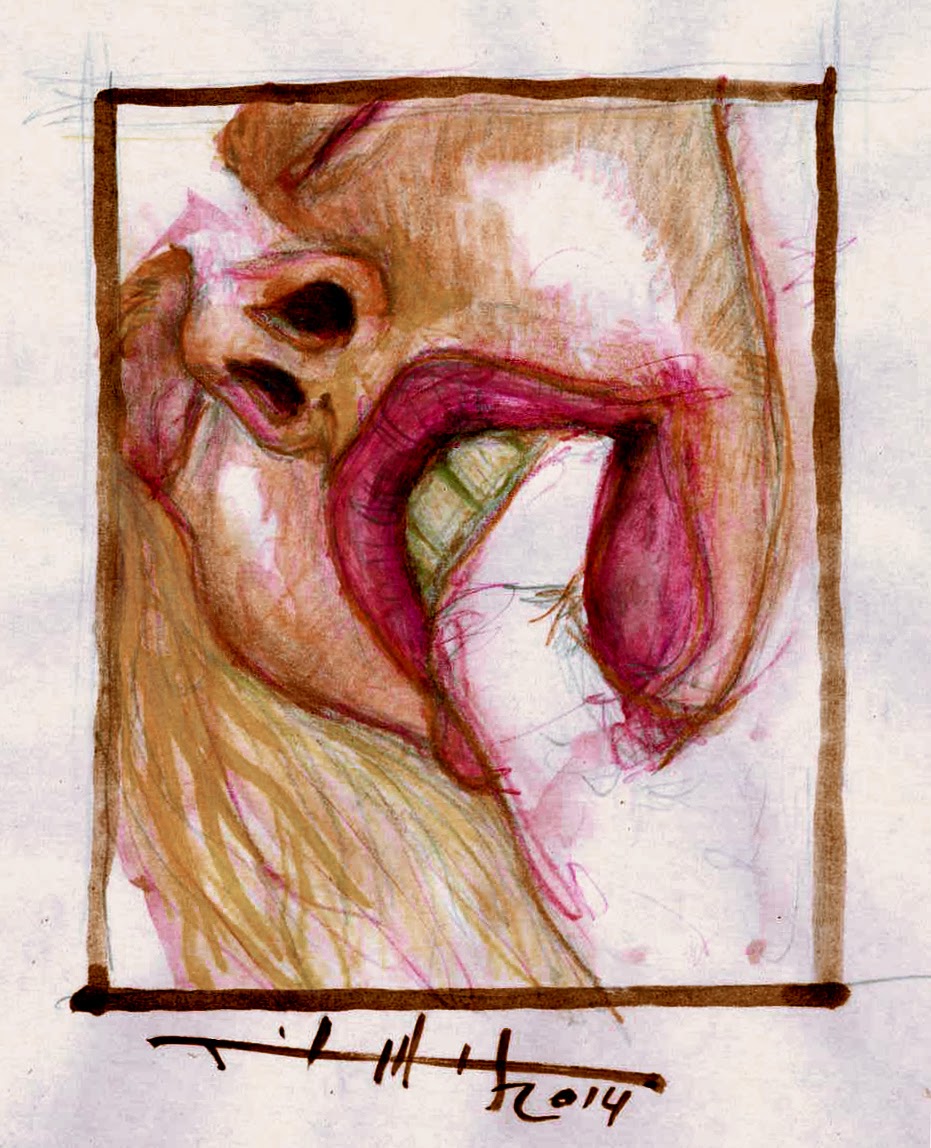

| Ilustración: CASIANIMAL |

Ximena y Carla se conocieron hace pocos días. Digamos una semana. La primera había alquilado, junto a su novio, una pequeña cabaña de madera a metros del mar. La segunda, está de vacaciones con sus padres y su hermano menor. Punta del Diablo tiene, en febrero, la dosis justa de movimiento y tranquilidad que hacen posible la coexistencia placentera de grupos bien diversos de personas. El todavía caliente sol del verano regala alegrías a todos por igual. Las parejas mayores y las familias, disfrutan de sus infinitas playas durante el día, y de pintorescos restaurantes -muchos con músicos en vivo-, por la noche. Los grupos de amigos y amigas en cambio, apenas llegan a la playa promediando la tarde, pero descargan durante la noche toda su vitalidad adolescente en los exóticos y paradisíacos boliches, que los ven amanecer.

Esa noche, Carla y su familia estaban cenando en la parte exterior de un pequeño restaurante de la calle que da a la playa, cuando de pronto llegaron Ximena y su novio. No eran más de las 9 y la temperatura era ideal. El que lo ha vivido sabe que esas mesas de madera rústica y decoradas con velas encendidas, sumadas al canto desgarrado de Bob Marley sonando alegre en segundo plano, contagian a los corazones cercanos de un virus bastante parecido a la felicidad.

Ella estaba de frente a la calle y fue la primera de su familia en verlos llegar. En realidad creo que fue la única. Sus miradas se cruzaron en un instante que duró una vida. Para Carla fue un flash, una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo como un relámpago. Solo atinó a bajar la mirada, avergonzada. Tenía 18 años recién cumplidos y si bien en el liceo había tenido algún que otro noviete, jamás había sentido ni por asomo, aquella sensación que ahora le hizo temblar los músculos y perder el aliento. Sus manos sudaban y estaba segura de que su cara estaba del color del sol poniente. El miedo a que sus padres -o peor, su hermano-, se dieran cuenta de algo, la ponía aún más nerviosa. De ahí en más su estómago se rehusó a aceptar más comida, y aunque luchó con todas sus fuerzas por volver a la normalidad, le fue imposible.

Aunque con 21 años ya tenía la madurez suficiente como para manejar con más soltura aquella situación, a Ximena, los enormes ojos verdes de aquella niña tampoco le pasaron inadvertidos, y la incomodidad que le produjeron le pareció, por lo menos, rara. Eligieron una mesa contra la calle y se sentaron.

Esa noche sus miradas no pudieron evitar encontrarse una y otra vez. Al principio en forma furtiva, fugaz, casual, aleatoria. Luego, con el paso de las horas y de algunas bebidas espirituosas, con voluntaria y calculada insistencia. Carla por encima del hombro de su padre y Ximena por sobre el de su novio. Era un juego atrevido y excitante en partes iguales. Cada vez con menos reparo y mas desparpajo, sus miradas se buscaban, se encontraban, y se mantenían unidas por segundos que parecían horas. Era una charla visual cargada de encriptados mensajes que no daban lugar a error ni a malos entendidos. “Me gustás”-, era el silente susurro que iba y venía de una a otra pupila, en incansable trajín.

Ya cerca de la medianoche y cuando su hijo pequeño no dada más de sueño, los padres de Carla decidieron marcharse. Al pasar junto a la mesa en donde Ximena y su novio ya degustaban el postre, las chicas intercambiaron una última mirada, más cercana y más profunda que las anteriores, que o bien pretendió ser un grito desesperado por tener que separarse, o por que no, quizás la muda promesa de volverse a ver. O ambas.

Esa mañana, Carla había accedido sin chistar -cosa que no sucedía muy a menudo-, a ir a hacer las compras para el almuerzo familiar. Nunca en su corta vida había sentido en carne propia dos fuerzas tan opuestas, al pensar en volver a ver a aquella chica: las ganas y el miedo. Eligió como destino el autoservicio más grande, y recorrió el camino hasta él con voluntaria letanía. Sus piernas desnudas y flacas que nacían más arriba, en los flecos desgreñados de un viejo y rasgado short de jean, avanzaban por las calles de tierra con mansa determinación. Sus ojos claros, refugiados detrás de unos oscuros cristales, escudriñaban el camino con ansiosa curiosidad. Serían las 11, apenas, y no era mucha la gente que andaba en la calle. La mayoría o aún dormía, o ya estaba en la playa.

Con resignada paciencia esperaba su número en la carnicería, cuando una voz clara y determinada disparó a quemarropas, a pocos centímetros de su hombro izquierdo: “Hola, ¿cómo estás?”. Su corazón dio un vuelco y sus capilares se contrajeron con la vehemencia de un tornado. Su mente quedó en blanco y un miedo, placentero y resignado como el del segundo posterior a saltar de un décimo piso, la abrazó por completo. Ya no había vuelta atrás. Era ése el momento que había esperado toda la noche, y era esa la voz, que en vano había tratado de adivinar. Luchó con todas sus fuerzas para poder escapar del vacío temporal en el que había caído, y cuando lo logró, devolvió un tímido y apagado: “Hola”.

Ximena era algo más alta que ella, y ostentaba una belleza de esas que se dicen, atípicas. Se podría decir que sus ojos oscuros y sus rasgos faciales que delataban una descendencia indígena, la hacían -para los estándares actuales de belleza occidental-, más interesante que linda. Mandíbula cuadrada, hoyuelos picarescos, boca grande y labios carnosos, eran una combinación perfecta y letal. Su pelo fino y oscuro, que llegaba apenas a acariciar sus hombros, y sus pestañas infinitas, eran una trampa mortal para cualquier alma descuidada. Era delgada y de huesos fuertes. Por debajo de su minifalda, unos muslos firmes y bien trabajados daban señales a quien quisiera ver, de que aquella chica destinaba gran parte del tiempo, al cuidado de su cuerpo.

Charlaron unos minutos, no muchos, pero sí los suficientes como para saber de la otra lo justo y necesario. Carla supo de Ximena, ente otras cosas, que el muchacho con el que la había visto era Javier, su novio, quién esa mañana había tenido que volver de apuro a Montevideo, por cuestiones de trabajo. Ximena supo de Carla que estaba con su familia, que acababa de terminar el liceo con excelentes notas, y que se quedaba hasta el domingo. Luego de intercambiar teléfonos, se despidieron con la implícita certeza de que volverían a verse. Esta vez sí, ex profeso.

“En casa a las 9. T espero”-, fue el mensaje que llegó al celular de Carla esta mañana. El día se le pasó volando, y su cabeza estuvo bastante más en las nubes que lo habitual. No se podía concentrar, y todo el tiempo llegaban a su mente imágenes de un encuentro que se le venía encima, a velocidad de vértigo.

La noche era perfecta. Mientras caminaba, una brisa suave y tímida acariciaba apenas sus rizos adolescentes. La luna, más redonda y amarilla que nunca, se asomaba prepotente por sobre las dunas lejanas, como queriendo ocupar, por la fuerza, el oscuro vacío que el astro rey había dejado. Un coro desafinado e invisible de grillos, celebraba a viva voz la tregua térmica que por decreto, la noche había impuesto. Y el sonido de sus pasos, que avanzaban indecisos sobre la calle de tierra, retumbaban en el aire como el rulo de un tambor.

Sus nudillos golpearon con escasa decisión aquella puerta de madera. El silencio de la espera delató ante sí, el temblor de unas rodillas nerviosas a las que era incapaz de dominar. La puerta se abrió súbitamente y una sonrisa amplia y blanca le dio la bienvenida. “Hola. Pasá”- dijo Ximena en tono desenfadado. Sin soltar palabra y tras una tibia mueca de cortesía, sus piernas avanzaron, ligeras, diáfanas, hacia el interior de la cabaña.

El aroma dulce y tibio de una varita de incienso, la rodeó en un abrazo con forma de nube. Una música suave, difusa, lejana, y con un toque misterioso, tomó sus oídos por asalto. “Sentáte. ¿Qué querés tomar?”- dijo la anfitriona, al tiempo que le señalaba un viejo sillón de tres cuerpos. El lugar era pequeño pero extremadamente cálido. Mucha madera, una descolorida variedad de adornos artesanales, y una salpicada iluminación que derrochaba escasez, daban al ambiente y a sus ocasionales ocupantes, una mansa sensación de bienestar. Una guitarra, flaca y gastada por toda una vida de noches y excesos, aguardaba atenta, en el piso, una nueva oportunidad de rasguear su magia.

Pasaron las palabras, las risas, la música, los brindis, el alcohol. Quedaron las miradas, los roces... los silencios.

En el último y casi sin aviso, Ximena se acercó y la besó. Lo que comenzó siendo un beso suave, un roce de labios, un intercambio de alientos, pasó rápidamente a ser una húmeda degustación de fluidos y texturas. Sus lenguas se rozaban, inquietas, curiosas, voraces, en circular y primitiva danza. Carla, con la copa de vino a medio terminar aún en su mano izquierda, era incapaz de defenderse de aquel ataque. Ni siquiera estaba en condiciones de pensar si quería hacerlo. Era la primera vez que una boca de mujer se fundía con la suya, y una catarata de nuevas sensaciones le saturaron los sentidos. Sus ojos se cerraron para disfrutar a solas de aquel momento compartido, al tiempo que el dulce perfume que se desprendía de la piel de aquella mujer, se le introducía, lujurioso, por cada uno de sus poros. Fue un beso largo, profundo, calculado, infinito. Luego, el vacío.

Cuando abrió los ojos, una mano suave se aferraba a la suya y la conducía hacia otro lugar. Sus piernas se movían pero casi no era consciente de ello. El sonido ambiente, si es que lo había, se confundía en su cabeza en una mezcla desordenada y sin sentido. Sin fuerzas para impedirlo ni deseos de hacerlo, sólo se dejó llevar.

|

| Ilustración: CASIANIMAL |

Parada junto a la cama y en un acto de voluntaria inconsciencia, se deshizo de las sandalias de un tirón. La sensación áspera y fría de sus pies al tomar contacto con el piso de tablas, le inoculó a sus músculos un elixir primitivo, salvaje, casi animal. Sabía que no había vuelta atrás, y no le importaba. Su cuerpo virginal se encontraba ávido de placer y estaba dispuesta a correr cualquier riesgo para conseguirlo. Paradas una frente a la otra, en la penumbra de la habitación, se devoraban con la mirada. Las manos de Ximena comenzaron, lentamente, centímetro a centímetro, a levantar la solera de Carla. Los invisibles capilares de sus blancos muslos, reaccionaban nerviosos al mínimo contacto de sus dedos. La suavidad de esas manos, ágiles como las de un prestidigitador, la vistieron de desnudez con aceitada habilidad.

Un enjambre de gemidos nacidos en sus entrañas y agolpados en su epiglotis, comenzaron a gestar una fuga masiva hacia el exterior, cuando la boca tibia de Ximena procedió lentamente a recorrer cada centímetro de su cuerpo. Éstos, firmes, fibrosos y pletóricos de juventud, se entrelazaban sobre las sábanas oscuras en divina batalla. Sus bocas se devoraban, mientras sus lenguas se batían a duelo en un intento desesperado por llegar a sus gargantas. Luego, con exquisita precisión, la lengua de Ximena se embarcó en una minuciosa travesía con rumbo sur, blandiendo la inquebrantable decisión de convocar, a como diera lugar, a los Dioses del placer. Primero mordisqueó, juguetona, los lóbulos de sus orejas; luego el filoso ángulo de sus mandíbulas; después el mentón y mas tarde fue el turno de su cuello, al cual le dedicó especial atención.

El rastro de saliva que la lengua de Ximena dejaba a su paso sobre el cuerpo de Carla, se fundía en exquisito elixir, con las minúsculas y saladas gotas de sudor que de éste emanaban. Demoró, deliberadamente, más de la cuenta en llegar a sus pechos, blancos y puros como la leche, haciendo que estos se hincharan, desesperados, en silente súplica de contacto. Sus pezones, rojos y erectos como pequeños volcanes, prometían estallar al mínimo roce. Los lamió con extrema suavidad, al tiempo que sujetaba con inusitada fuerza contra la cama, sus frágiles muñecas. Los músculos firmes del cuerpo de Carla se tensaban con cada lamido, en un fútil intento por liberarse de la presión de su opresora. Luego de saciarse, continuó el descenso.

Se entretuvo en su estómago sólo el tiempo necesario, hasta que sus ojos pidieron, con una mirada que exigía misericordia, que por favor continuara. Su boca siguió devorando todo a su paso con la presión justa a cada momento. Parecía leer su mente y saber a cada instante, lo que el cuerpo de su presa necesitaba. Besó con delicadeza la parte interior de sus muslos, luego su pubis, hasta que al fin ancló tranquila el barco de su boca, en el inexplorado puerto de su vagina adolescente.

El tiempo se detuvo. El cuerpo de Carla parecía estallar en mil pedazos con cada nueva incursión de la boca de Ximena. Cada uno de sus movimientos era ejecutado con precisión quirúrgica, y el efecto conseguido era exactamente el deseado. Sus manos y su boca se alternaban coordinados, para tocar cada nota de aquella sexual sinfonía. Nada quedaba librado al azar. Pasaban los minutos y Carla, quien hacía ya rato había perdido todo rastro de cordura, sentía cómo un ejército de burbujas plateadas, movedizas e inquietas, comenzaban a aglutinarse en los músculos de su vientre, con la promesa de estallar en mil colores cuando la presión se hiciera insostenible. Su cuerpo se retorcía en movimientos ondulantes, cual serpiente venenosa, aveces arriba y abajo, aveces hacia los lados, procurando a cada instante el goce más profundo. La lengua áspera de aquella mujer hurgaba dentro de su cuerpo con renovada decisión, y liberaba a cada instante sensaciones tan mágicas como desconocidas. Carla sólo deseaba, pedía, suplicaba, que aquello no terminara jamás. Quería seguir para siempre en ese estado alterado de consciencia donde el goce y el placer hacían que nada más importara. Absolutamente nada.

Pero iba a terminar. Tenía que terminar y ella lo sabía. O al menos lo intuía. El azucarado cosquilleo y la presión constante en cada una de las células de su bajo vientre, se hizo insoportable. Sentía que iba a explotar y no le importaba. Si su vida tenía que terminar en aquella explosión, que así fuera entonces. La inminencia de aquella muerte era a esa altura, definitiva. De pronto se encendió la mecha, sus labios, su clítoris y su vagina toda se contrajeron con la fuerza de un tsunami, y una corriente eléctrica de varios miles de voltios salió disparada, hacia todas las direcciones posibles, a la velocidad de la luz. Atravesó su vientre, su estómago, sus nalgas, sus caderas y sus muslos, para luego subir, como una centella luminosa, por su espina dorsal hasta clavarse en la parte posterior de su cerebro. Una luz brillante, blanca y cegadora, recorrió cada uno de sus nervios y saturó por completo sus sistemas cognitivos, haciéndole perder por un instante, la conciencia. Cada músculo de su cuerpo temblaba y se contraía en rítmicos e involuntarios espasmos, que liberaban, en mágicas oleadas, toda la tensión del mundo acumulada. Del fondo de su pecho emergían salvajes gemidos, gritos, alaridos, que su débil garganta era incapaz de contener, y cada uno de los músculos de su cara, inyectados en sangre y a punto de estallar, se transformaban a cada instante, transmitiendo al mundo y en tiempo real, la magnitud del gozo que su cuerpo experimentaba.

Cuando todo acabó, un manto de sudor cubría su cuerpo por completo. Los ojos de Ximena emergieron, complacientes y tiernos desde las profundidades, para acostarse a su lado. Algo agitada aún, Carla la miró con ojos de felicidad, de incredulidad, de sorpresa, pero sobre todo, de agradecimiento.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Diga sin miedo lo que piensa, acá no hay censura de ninguna clase. Le sugiero igual que impere el respeto, en caso contrario difícil que pase.